O teorema de Bell, formulado nos anos 1960, é considerado um dos pilares da física moderna. Ele demonstrou que partículas quânticas emaranhadas podem apresentar correlações que nenhuma teoria clássica de causalidade conseguiria explicar. Desde então, tornou-se o teste mais rigoroso para diferenciar o que é clássico do que é genuinamente quântico. Agora, um grupo de cientistas brasileiros deu um passo além ao publicar, no dia 26 de agosto, na revista Physical Review Letters, um resultado que amplia essa discussão.

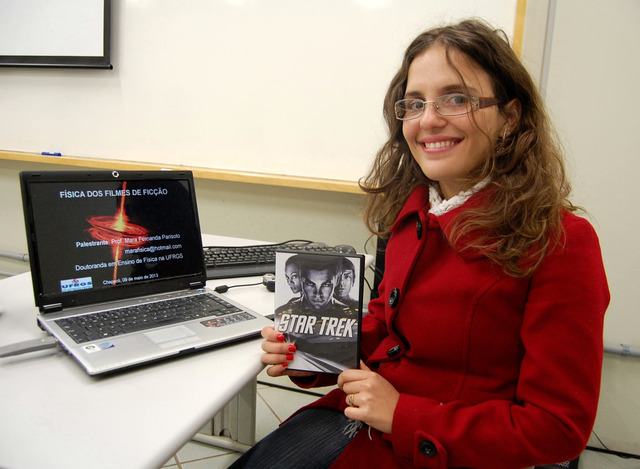

O trabalho “Minimal Example of Quantum Nonclassicality without Freedom of Choice” é assinado por Rafael Chaves e Davide Poderini, do Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (IIF-UFRN), e por Pedro Lauand e Rafael Rabelo, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O artigo mostra que é possível observar comportamento não clássico em uma rede de troca de emaranhamento composta por apenas três variáveis. O resultado dispensa hipóteses tradicionalmente consideradas fundamentais, como a da localidade e a da liberdade de escolha. Além disso, aponta que intervenções, conceito central no campo da inferência causal, aumentam a robustez contra ruído, tornando esse novo tipo de não-classicalidade viável de ser testado experimentalmente com a tecnologia atual.

Na vida cotidiana, pensamos em causas e efeitos de forma linear. Empurramos uma xícara e ela cai; apertamos um interruptor e a lâmpada acende. Esse raciocínio direto é a base da teoria clássica da causalidade, de uma forma bem simplista. Mas a física quântica introduziu rupturas nesse paradigma. “O que é não-clássico? Seria tudo o que você não consegue descrever dentro do arcabouço da física clássica. Física newtoniana, eletromagnetismo e esse tipo de coisa”, explica Rafael Chaves, em entrevista ao Boletim SBF.

Para entender a origem dessa diferença, ele voltou no tempo. O primeiro sinal de que era necessário um novo tipo de física surgiu no início do século XX, com o estudo da radiação de corpo negro. Max Planck propôs que a troca de energia entre matéria ocorria em pacotes discretos, os chamados quanta e, depois, Albert Einstein mostrou que isso ocorria também com a luz. Era o nascimento da física quântica, muito antes de a Organização das Nações Unidas (ONU) decidir que 2025 seria o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas (IYQ, na sigla em inglês) devido à sistematização dessas descobertas por volta de 1925. O Boletim SBF já discutiu o assunto em reportagens publicadas com Marcelo Terra Cunha e Olival Freire Jr.

O fato é que com o passar dos anos, fenômenos como a dualidade onda-partícula e o tunelamento reforçaram a ideia de que regras diferentes governam o mundo microscópico. Essas descobertas culminaram na formulação do teorema de Bell em 1964, inspirado no paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen, de 1935. O paradoxo sugeria que a física quântica poderia ser apenas uma teoria estatística de algo mais fundamental, em que propriedades bem definidas das partículas estariam ocultas. Bell mostrou que não era assim. Ele formulou um teste baseado em três hipóteses: o realismo (as propriedades dos sistemas são bem definidas independentemente de serem medidas), a localidade (o que ocorre em um laboratório não afeta instantaneamente um sistema distante) e a liberdade de escolha (os experimentadores podem decidir quais propriedades medir a cada rodada).

Essas hipóteses, combinadas, estabelecem limites para os resultados possíveis em um experimento. Tais limites são conhecidos como desigualdades de Bell. Quando as previsões quânticas violam essas desigualdades, fica provado que pelo menos uma das hipóteses falha. “Então o que o Bell mostrou em 64 é que essas três hipóteses, por mais naturais que elas possam parecer, elas são incompatíveis com as predições da teoria quântica”, explica o pesquisador. Testes experimentais, realizados ao longo de décadas e confirmados de forma conclusiva em 2015, comprovaram que as desigualdades de Bell são, de fato, violadas.

O fenômeno resultante recebe o nome de não-localidade quântica. Ele não permite comunicações instantâneas mais rápidas que a luz, mas indica que não é possível manter simultaneamente realismo, localidade e liberdade de escolha. “A não-classicalidade, da forma como a gente entende hoje, é um fenômeno no qual eu não consigo explicar através de uma teoria causal. Ou seja, uma teoria realística na qual eu tenho relações de causa e efeito bem definidas”, diz Chaves.

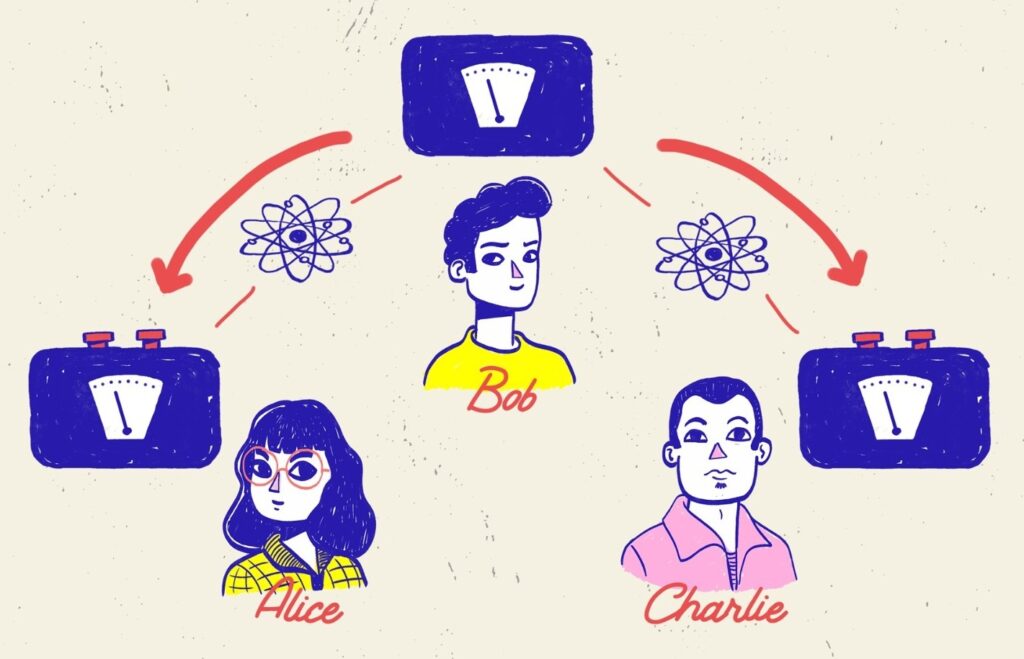

No artigo publicado em agosto, os cientistas mostraram que não é necessário manter as condições da localidade e da liberdade de escolha para revelar comportamentos não-clássicos. Em um cenário simples, com apenas três laboratórios hipotéticos de cientistas como Alice, Bob e Charlie, eles conseguiram provar a violação de uma desigualdade de Bell.

Chaves exemplifica a pesquisa, com analogias: Bob mede sempre a mesma propriedade e define, por meio dos seus resultados, o que Alice e Charlie irão medir. “Então, eu não tenho mais essa necessidade de impor essa liberdade de escolha. Então, por que isso é interessante? Por uma razão fundamental e uma razão aplicada”, diz o físico.

Do ponto de vista fundamental, a descoberta quebra a convicção de que certas condições eram indispensáveis para observar não-classicalidade. Do ponto de vista prático, abre novas possibilidades para aplicações em áreas como criptografia quântica. Nesse campo, a aleatoriedade dos resultados é usada para gerar chaves secretas seguras. “Então, é como se eu tivesse, de fato, certificando uma aleatoriedade genuína da teoria quântica e da natureza”, explica.

O estudo também sugere aplicações em redes quânticas e computação distribuída. Protocolos de teleporte de emaranhamento, que permitem estabelecer correlações quânticas entre pontos distantes por meio de repetidores intermediários, podem se beneficiar desse novo tipo de desigualdade de Bell. “E o que a gente está usando aqui é um cenário, basicamente, de teleporte de emaranhamento. Então, isso me mostra que nas redes quânticas do futuro, ou mesmo as que a gente já tem hoje em dia, esse tipo de teste que a gente propõe pode ser útil em um protocolo que é extremamente importante em redes quânticas”, diz Chaves.

Para a computação, o impacto potencial é igualmente relevante. Em cálculos realizados em nuvem, dados fragmentados em diferentes servidores precisam ser reunidos em um ponto central, gerando tráfego intenso de informações. O uso de emaranhamento e da violação dessas desigualdades pode reduzir a quantidade de dados transmitidos, tornando o processo mais eficiente. “É algo ainda muito incipiente, mas que certamente seria uma outra aplicação possível.”

O avanço trazido por Chaves, Poderini, Lauand e Rabelo representa tanto um alívio conceitual quanto um impulso prático, pois ao simplificar o cenário necessário para testemunhar a não-classicalidade, o estudo abre caminho para experimentos realizáveis com a tecnologia atual. “Essas generalizações das desigualdades de Bell certamente têm muitas aplicações. E, do ponto de vista fundamental, só um exemplo, essas redes quânticas mais complexas, com mais laboratórios, com mais fontes de emaranhamento, elas têm se provado extremamente úteis para provar novos resultados em física fundamental”, afirma o cientista.

Assista à entrevista completa, publicada em nosso canal

(Colaborou Roger Marzochi)