Imagine soltar uma pequena folha seca em um lago. Ela não segue uma linha reta até a margem: oscila, gira, é empurrada pelo vento e desviada por ondas. No mundo microscópico, algo semelhante acontece com o pólen suspenso na água, que se move em zigue-zague porque milhões de moléculas invisíveis o empurram de todos os lados. Esse movimento errático chamou a atenção do biólogo Robert Brown há cerca de 200 anos, por isso esse efeito então misterioso ficou conhecido como movimento browniano.

Os estudos avançaram revelando que se há desordem, há também ordem. Para cada empurrão caótico existe um caminho de retorno ao equilíbrio. É nesse ponto que surge o chamado teorema da flutuação-dissipação (TFD), formulado ao longo do século XX por nomes como Langevin, Onsager e Kubo. Em linhas simples, o TFD mostra que as mesmas forças microscópicas responsáveis pelas flutuações aleatórias também estão ligadas aos mecanismos que fazem o sistema dissipar energia e se estabilizar. Como se cada tropeço do Universo viesse acompanhado de uma mão invisível que restabelece o ritmo da dança.

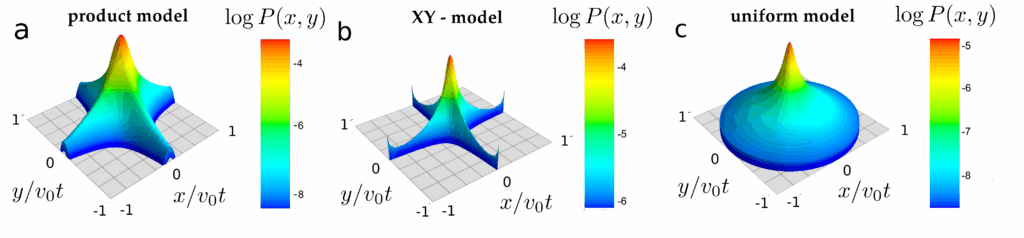

Um dos aspectos mais fascinantes da ciência é a relação histórica entre física e geometria. Os autores levam essa discussão para a relação entre o TFD e a geometria dos sistemas. Tudo parece perfeito quando se está em um espaço euclidiano, regular, feito de linhas retas e ângulos conhecidos. Em alguns casos, no entanto, essa ideia não dá certo, mas a ciência chegou próxima da natureza ao aplicar a essa teoria à geometria fractal, com formas irregulares que se repetem em diferentes escalas, que fazem surgir violações do teorema clássico, pois, em certos casos, era como tentar usar a régua de um engenheiro civil para medir a linha tortuosa de uma montanha: a ferramenta já não serve.

É nesse exato ponto que chama atenção o artigo de revisão científica “The fluctuation-dissipation relations: Growth, diffusion, and beyond”, publicado no periódico Physics Reports pelos cientistas Márcio Sampaio Gomes-Filho (Universidade Federal do ABC), Luciano Calheiros Lapas (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), Ewa Gudowska-Nowak (Universidade de Jagiellonian, na Polônia) e Fernando Albuquerque Oliveira (Universidade de Brasília). Os pesquisadores mostram que, ao reinterpretar a geometria, é possível recuperar uma versão adaptada do TFD. Nessa fronteira, entre ordem e desordem, as abordagens físico-matemáticas se reinventam, assim como as leis que descrevem a realidade.

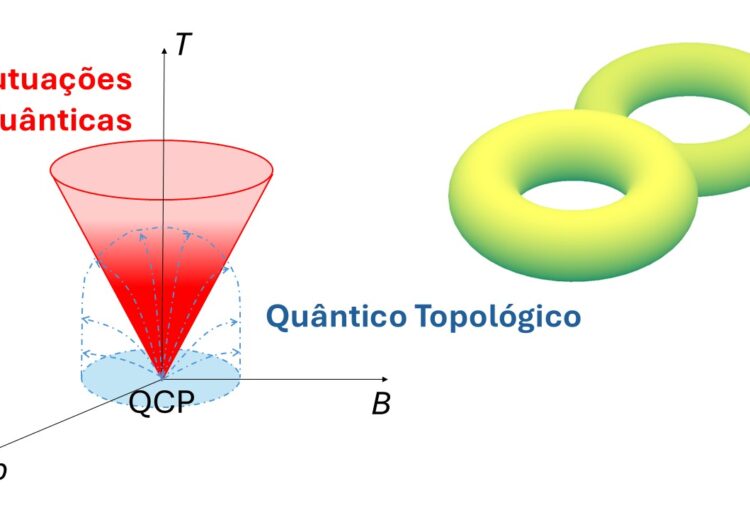

“As ideias da física nesse contexto são consistentes, mas o problema estava sendo resolvido em uma geometria que não é apropriada”, explica o professor Fernando Oliveira ao Boletim SBF, em entrevista diretamente da Universidade Jagiellonian, em Cracóvia; uma universidade fundada em 1364, onde estudou Nicolau Copérnico, o ser que conseguiu colocar o Sol no centro do Sistema Solar. Com essa mesma força, o professor da UnB e seus parceiros defendem a assertividade do uso da geometria fractal em fenômenos de difusão em eventos de transição de fase, como quando um sistema passa de magnético a não-magnético sob a ação da temperatura, por exemplo.

Segundo o pesquisador, boa parte do trabalho de revisão foi desenvolvido no Brasil, coroando uma agenda iniciada em 2002. Ao revisitar o caminho histórico que parte do mistério visto por Robert Brown havia sido sondado. Oliveira ressalta que a interpretação “vitalista” do biólogo caiu por terra quando ele próprio observou o mesmo movimento aleatório com partículas de carvão: não era vida, era Física. “Então, o movimento não era vivo, não era sobre vida, mas algo sobre as leis básicas da Física.”

Einstein atacou o enigma pelo lado probabilístico da mecânica estatística, mas a virada conceitual que consolidou a ponte entre flutuações e retorno ao equilíbrio veio em 1908 com Paul Langevin, ao escrever uma equação de forças que combinava fricção (dissipação) e choques moleculares (flutuação). “Foi essa a ideia genial de Langevin: esse balanceamento poderia levar o sistema ao equilíbrio.” O reconhecimento do próprio Einstein abriu caminho para que a hipótese de regressão de Onsager e, mais tarde, as generalizações de Ryogo Kubo e do formalismo de Mori incluíssem memória e correlações, inclusive em nível quântico, fundamentais quando se passa de velocidades e posições a outros graus de liberdade, como o spin. “O trabalho de Mori, por exemplo, permite você estudar um spin… uma coisa que você não consegue fazer classicamente com as ideias de Langevin”, diz.

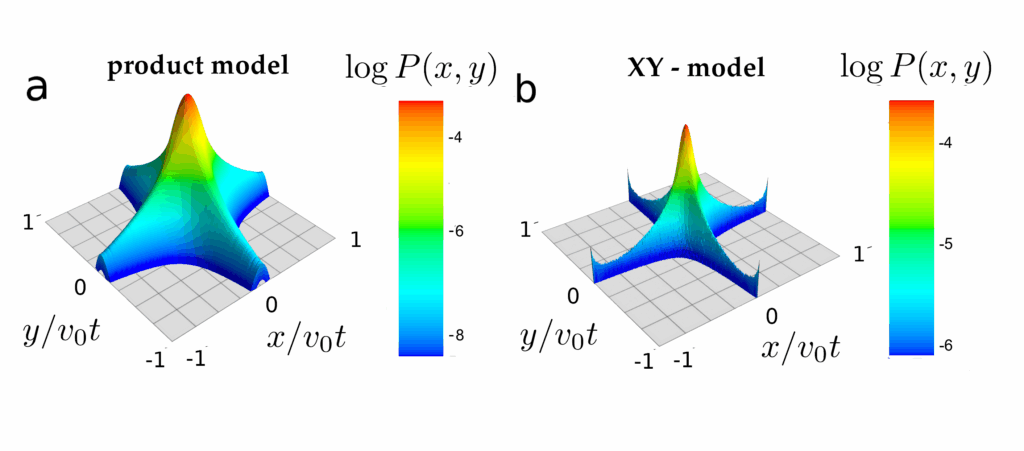

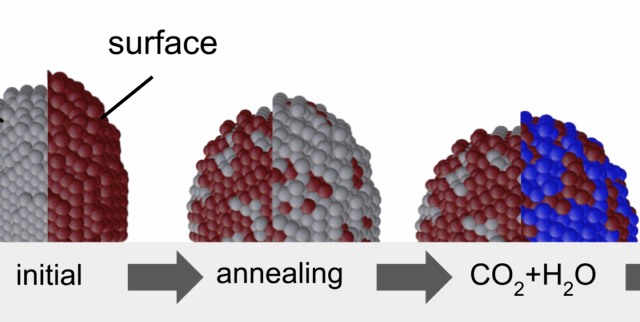

Essa sofisticação, contudo, cobra seu preço: “o formalismo deles é um pouco mais complicado… os problemas de correlação continuam aparecendo”. A chave, argumenta Oliveira, está em reconhecer quando a régua euclidiana deixa de servir. Em sistemas de crescimento (fora do equilíbrio) e em transições de fase, emergem assinaturas estatisticamente fractais: leis de potência, ausência de escalas características e correlações que se estendem por múltiplos tamanhos e tempos. Não se trata de desenhar a clássica curva fractal perfeita, mas de identificar padrões estatísticos que revelam variância de escala.

Daí a reinterpretação geométrica. Nos anos 1960, Michael Fisher obteve funções de correlação espaciais, mas precisou “introduzir um expoente na mão” para fazer a conta fechar no espaço euclidiano. “No ano passado, nós mostramos que se fizermos a mesma solução no espaço fractal, obtém-se a resposta exata”, afirma Oliveira. Em modelos como Ising, a checagem com expoentes críticos conhecidos confirmou a adequação da geometria fracionária: a Física estava correta; a Geometria, não. “Precisava aplicar aquelas ideias no espaço fracionário… sem precisar colocar um expoente na mão.”

O resultado, para o grupo, foi “fantástico”: recuperar o teorema de flutuação-dissipação na qual ele parecia falhar, ao trocar a régua de medida. A agenda agora mira sistemas dinâmicos de crescimento, problema mais intrincado do que o caso de transições, mas com potencial de impacto direto em propriedades mensuráveis. Afinal, “do mesmo jeito que Langevin usou isso para determinar a constante de difusão que Einstein tinha determinado, nós podemos usar para muitas coisas: função de correlação, condutividade, suscetibilidade, calor específico e várias propriedades dos materiais”. Próximo a pontos críticos, um pequeno campo magnético revela a suscetibilidade via função-resposta, uma das muitas grandezas laboratoriais guiadas pelo TFD.

Oliveira defende que vale “continuar olhando onde e por que falha” o teorema: às vezes por física, às vezes por geometria. A revisão “The fluctuation–dissipation relations: Growth, diffusion, and beyond “consolida esse desenho que é muito mais que uma cartografia. Se fosse possível comparar à música, seria puro Ornette Coleman, pai do free-jazz, e John Coltrane na fase mais livre dos formalismos a partir de 1965, com o álbum “Ascencion”: parece desordem, mas é pura arte, que reverte até a ideia de que não há vida em um pólen em sua viagem errática na água sob o foco de um microscópio.

Assista à entrevista no canal da SBF no YouTube

(Colaborou Roger Marzochi)