Publicada na edição mais recente do Caderno Brasileiro de Ensino de Física (v. 41, n. 3, 2024), a pesquisa da professora Marinês Domingues Cordeiro, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e do mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC Rodrigo Guimarães Soares propõe uma abordagem diferenciada para o ensino da Física com base no uso da Conferência Nobel de Max Planck como fonte histórica e pedagógica. Intitulado “O homem erra porquanto se esforça: justificando o quantum de ação”, o artigo analisa a conferência proferida por Planck em 1920 à luz da epistemologia de Larry Laudan.

Para os autores, a conferência apresentada 20 anos depois dos trabalhos de Planck a respeito do corpo negro acrescenta ao conteúdo aspectos a respeito dos caminhos envolvidos no raciocínio científico e em sua racionalidade, uma ampliação do processo que levou à formulação do quantum de ação – conceito fundamental para o nascimento da mecânica quântica.

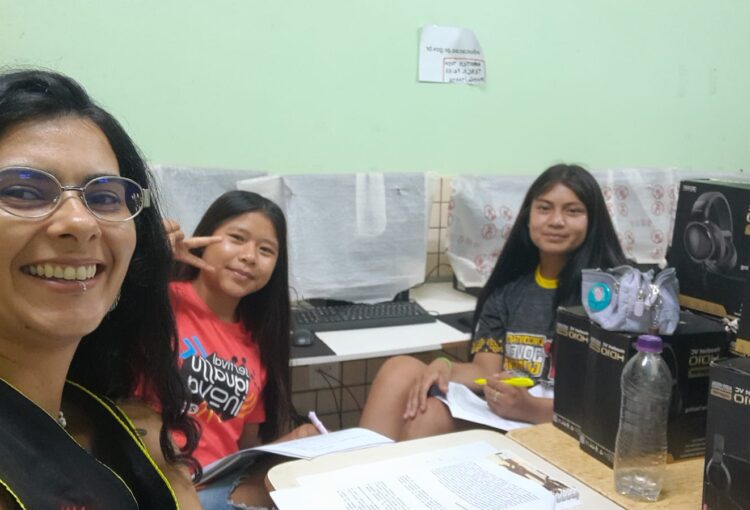

E foi exatamente esta abertura no pensar ciência que atraiu os autores para sua investigação para aplicação didática. Para eles, o casos-história são repletos de características não aprendidas pelas regras – usadas amplamente no ensino padrão de teorias científicas –, como emoções, criatividade e imaginação. Característica que foi apresentada para uma das autoras, a professora Marinês Cordeiro, ao longo de sua trajetória como pesquisadora.

“Quando eu estava no fim da graduação, fiquei grávida e precisei pedir regime de estudos domiciliares. Meu professor na época — e atualmente meu colega no Departamento de Física da UFSC — me pediu para traduzir a Conferência do Arno Penzias como um dos meus trabalhos. Foi meu primeiro contato com elas e isso me marcou muito. No semestre seguinte eu já estava no mestrado quando sugeri ao meu orientador que analisássemos as Conferências do Pierre e da Marie Curie como parte da minha dissertação. Ele aceitou”.

O aceite gerou o primeiro artigo publicado da então estudante de mestrado e foi crucial para o aprofundamento da abordagem e na percepção das potencialidades didáticas desse tipo de material. “Desde então, sempre que escolho um episódio histórico para investigar e busco ler a Conferência dos envolvidos, caso tenham sido laureados com o Prêmio Nobel”, conta.

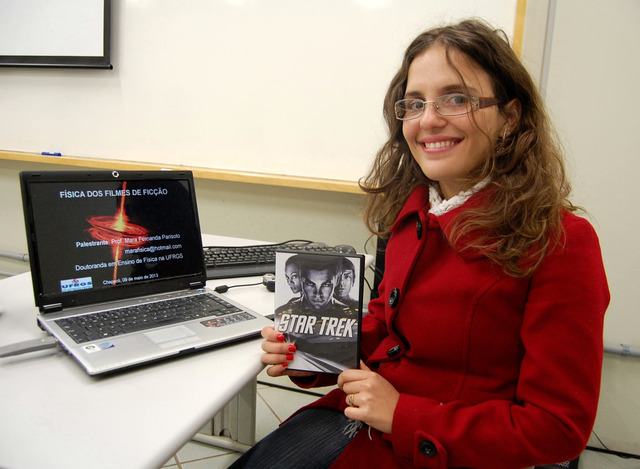

Com o foco nesta linha de pesquisa, o nome do filósofo Larry Laudan surgiu como um provocador de discussões, reflexo da “busca por compreender a dimensão da justificação da ciência e, portanto, sua racionalidade”, explica Cordeiro. E justamente por causa desse aspecto notaram que Laudam forneceria lentes ótimas para a interpretação de fontes históricas como as conferências, “que são racionalizações”. “Imediatamente quando lemos a Conferência do Planck, ficamos impressionados com a quantidade de elementos articulados ali: ajustes teóricos, inclinações metodológicas, interpretação de evidências e, mais ainda, o quanto do próprio Planck transparece naquele discurso, que não foca somente nas coisas que ele investigou, mas em suas emoções, sentimentos e expectativas teóricas” detalha a cientista.

A investigação apresentada no artigo parte da constatação de que a história do corpo negro já figura em livros didáticos e programas de ensino da física e nesse contexto, a Conferência de Planck é apresentada como um recurso pedagógico capaz de enriquecer o conteúdo ao oferecer uma narrativa científica que mescla teoria, metodologia e valores científicos. Segundo os autores, o relato de Planck revela um percurso marcado por incertezas, mudanças de abordagem e forte compromisso com a coerência teórica e empírica. O que se distancia do receio de vários outros pesquisadores da área que consideram que as narrativas autobiográficas podem ser excessivamente auto-elogiosas a ponto de desviarem-se da realidade.

Cordeiro afirma que ao aprofundar-se no estudo dessas conferências, percebeu que os pesquisadores “costumam falar de seus desconfortos e deixam transparecer seus assombros”. De acordo com ela, as falas destacam o quanto as pesquisas os mudaram, teórica, metodológica e axiologicamente, reforçam a contribuição de colegas e justificam suas descobertas, antes interpretadas pela comunidade como estranhas. “Esses cientistas falam muito sobre eles mesmos e sobre como vivem em comunidade”, resume.

“Quando compreendemos que o discurso de alguém é revelador de si, entendemos o valor que tais narrativas podem agregar ao ensino”, defende Cordeiro. E, completa, “se os fatos descritos forem associados a outros estudos históricos e verificados, se a narrativa não for abertamente hagiográfica (e isso pode ser facilmente detectado) e se lacunas históricas puderem ser preenchidas pelo professor ou pelo material didático, esses discursos trazem uma dimensão importante – a da psicologia do cientista e da política da comunidade – que dificilmente serão encontradas com tanta riqueza em outros trabalhos”.

Para levar tais conhecimentos à sala de aula, Cordeiro avalia que, apesar de parecer fácil, é necessário haver uma preparação dos docentes e futuros docentes, caso não tenham tido contato com o ensino de ciências com base na história. “Um professor de Física que não tenha tido contato com concepções de história da ciência que discutam os limites da interpretação histórica, a importância do contexto em que aquela história se desenrolou e o fato de que ela pode mudar, ou seja, com elementos da historiografia, dificilmente conseguirá fazer um ensino por caso-história efetivo”, explica.

Mesmo com a História da Ciência incorporada em muitas licenciaturas de Física, Cordeiro avalia que estas não podem ser apenas “enciclopédicas”, é necessária a reflexão sobre o que constitui um estudo histórico e as limitações dos trabalhos existentes atualmente. Porém, a professora afirma que, mesmo não tendo contato com disciplinas que trabalhem tal reflexão, ninguém está impedido de fazer um bom caso-história, já que a literatura produzida nacionalmente em ensino de ciências oferece trabalhos com histórias de qualidade e com indicações historiográficas essenciais. “Ninguém está impedido de fazer um bom caso-história, mas demanda esforços”.

Quanto aos novos rumos de pesquisa na linha apresentada, Marinês Cordeiro demostra sua empolgação, indicando que muito mais está por vir, já que para ela e seu grupo de pesquisa, há muito a se aprender com esses retratos dos cientistas, indo além das Conferências Nobel. “Atualmente, nosso grupo de pesquisa está analisando a autobiografia científica de Otto Hahn, em que ele conta com detalhes a maneira como interpretava os fenômenos radioativos. Temos lidado também com as narrativas de outros cientistas envolvidos com elementos transurânicos e com a fissão nuclear”.

Para acessar o artigo completo da professora Marinês Cordeiro e do professor Rodrigo Soares, basta acessar a página de periódicos da Universidade Federal de Santa Catarina.

Autores mais citados no artigo

- Max Planck – foco central do artigo.

- Larry Laudan – sua perspectiva epistemológica é usada como base para a análise da racionalidade científica.

- Thomas Kuhn – citado em relação à filosofia da ciência.

- Albert Einstein – especialmente em relação à interpretação do quantum de ação.

- Bohr – mencionado na evolução do modelo atômico.

- Gustav Kirchhoff – em relação aos estudos sobre radiação do corpo negro.

- Eshach (2009) – relacionado ao modelo de ensino baseado no Prêmio Nobel.

- Söderqvist (2020) e Kragh (1987, 2000) – autores fundamentais nas discussões sobre uso de narrativas científicas e aspectos historiográficos.

Principais teorias abordadas

- Quantum de ação (Planck) – conceito central analisado sob aspectos históricos, epistemológicos e educacionais.

- Mecânica estatística – especialmente sua contribuição para o conceito de entropia e o papel na resolução do problema da radiação do corpo negro.

- Termodinâmica clássica – usada por Planck inicialmente para explicar a radiação.

- Teoria eletromagnética clássica – contestada pela evidência empírica da radiação do corpo negro.

- Modelo de racionalidade científica de Laudan:

- Ciência como atividade racional de resolução de problemas.

- Modelo reticulado de justificação científica (teorias, métodos e valores se influenciam mutuamente).

- Modelo de ensino por caso-história (Eshach) – proposto como abordagem pedagógica para trabalhar a história da ciência.

Referência ao artigo

Cordeiro, M. D., & Soares, R. G. (2024). “O homem erra enquanto se esforça”: justificando o quantum de ação. Caderno Brasileiro De Ensino De Física, 41(3), 626–656. https://doi.org/10.5007/2175-7941.2024.e98462.

Por Frederico S. M. de Carvalho

Curadoria

- Glauco dos Santos Ferreira da Silva

- Marta Maximo Pereira

- Pela CAPEF