A água de uma cachoeira fez surgir os povos Baniwa e Koripako, que vivem no Alto do Rio Negro, no Amazonas. Essa história, que sobrevive aos séculos e é transmitida de geração em geração, também foi registrada em letras impressas no livro “O Umbigo do Mundo”, de Francineia Bitencourt Fontes, mais conhecida como Francy Baniwa, mulher indígena, antropóloga, fotógrafa e pesquisadora do povo Baniwa, nascida na comunidade de Assunção, no Baixo Rio Içana, na Terra Indígena Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira.

Em meio às investidas do homem branco e seus modelos de educação, as 85 comunidades indígenas dessa região se organizaram de forma a manter suas tradições, mas também acrescentar a elas a ciência de Isaac Newton e Albert Einstein, buscando conviver em harmonia para buscar soluções aos problemas da comunidade e combater os reflexos do aquecimento global. Com a luta do povo pela educação, há em suas aldeias-escolas professores de física, como Dzoodzo Baniwa, educador, pesquisador e líder indígena do povo Baniwa, que vive na aldeia Santa Isabel do Rio Ayari, em São Gabriel da Cachoeira. Ele é um dos vencedores 70ª edição do Prêmio Fundação Bunge de 2025, criado para homenagear cientistas e pesquisadores que desenvolvem trabalhos relevantes para o País.

O pesquisador é também coautor do livro “Espécies de Aves da Região do Rio Cubate – Terra Indígena do Alto Rio Negro”, vencedor do prêmio Jabuti Acadêmico de 2025, na área de Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia. De acordo com o site do prêmio, o livro conta ainda com a participação de “Camila Cherem Ribas, Damiel Legario Pedro, Dario Baniwa, Estevão Fontes Olímpio, Fernando Mendonça d’Horta, Gracilene Florentino Bittencourt, Ramiro Dário Melinski (organizadores)”.

“Eu considero que são duas ciências, com suas especificidades, com suas particularidades e processos metodológicos diferentes. Assim como tem os ancestrais da ciência física como Isaac Newton, Albert Einstein, também temos os nossos saberes ancestrais, que não estão escritos muitas vezes no livro, muitas vezes estão escritos na memória ancestral, escrita nas pedras, escrita nos lugares sagrados”, diz Dzoodzo, em entrevista ao Boletim SBF.

Dzoodzo ainda integra a Rede de Pesquisadores Indígenas do Rio Negro, com trabalhos voltados para soluções sustentáveis em territórios indígenas. “Carrego também em mim essa palavra pesquisador. Eu acho que é importante isso. No mundo indígena, assim como no mundo não-indígena também, temos nosso conhecimento relacionado à astronomia, à física”, explica o pesquisador, após receber a visita do físico Ildeu de Castro Moreira, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e vencedor do Prêmio Ernesto Hamburger de Divulgação Científica da Sociedade Brasileira de Física (SBF) em 2025.

“Por alguns dias, no Alto Rio Negro, um grupo de pesquisadores da Fiocruz e de diversas universidades, ligados ao INCT de Comunicação Pública da C&T, e mais pesquisadores indígenas locais, fizemos uma investigação em comunidades indígenas sobre a desinformação em saúde (como vacinas, saúde mental, …) e uso das mídias sociais. O fato de encontrar nas margens do Rio Içana professores de física muito ativos, do ponto de vista educacional e de defesa de suas tradições culturais e do meio ambiente, foi uma bela e enriquecedora surpresa”, explica Moreira, em carta enviada à SBF.

“Foi recompensador para um professor de física atuando há meio século, ouvir de Dzoodzo Baniwa, importante e dinâmica liderança indígena, que para ele foi muito bom ter feito licenciatura em física do ponto de vista cultural e também do prático. Ao possibilitar, por exemplo, que construísse um sistema simples para a elevação de água na comunidade (tipo carneiro hidráulico) ou ajudasse a consertar o motor do barco, que falha no meio do rio, ou a instalar os painéis solares, que permitem a conexão rápida com a internet (via Starlink) no meio de uma região imensa cercada por florestas de todos os lados.”

Filho de uma família seminômade e semi-escravisada, como considera Dzoodzo, ele conta que conseguiu estudar apenas aos 10 anos e se encantou pela física. Como para seus pais o papel de um diploma não tem valor prático, Dzoodzo resolveu levar os saberes da ciência às aldeias na forma de projetos de bombeamento de água, energia solar e transporte pelos rios da região em parceria com Instituto Sócio Ambiental (ISA), com o apoio dos Estados Unidos e outras agências técnicas e parceiros no projeto “Ayari Canoa Solar”.

Além da busca de melhorias para o seu povo, o pesquisador é um dos professores das escolas que atendem na região cerca de 2 mil crianças indígenas. Para ele, descobrir que não se deve esperar pela ação do Estado foi libertador, o que possibilitou a promoção da educação que não separa aldeia da escola e da filosofia que eles criaram, o do “Bem Viver”.

“A nossa metodologia a gente chama de ensino-pesquisa-ação. A gente reconhece todo o nosso patrono educador Paulo Freire, que é muito respeitado. Mas a gente sabe que esse nosso patrono cidadão não teve oportunidade de passar no nosso território. E, assim, junto com o movimento indígena, a gente discute bastante o termo chamado ‘Bem Viver’”, explica. “Isso se traduza na busca de uma boa relação com a natureza, a construção do conhecimento necessário para o Bem Viver no território, que abrange todas áreas do conhecimento, de vários campos da ciência. Então, por que não introduzir também essa perspectiva da pedagogia ‘bem viveriana’ dentro da escola? Foi nesse nível de abordagem que a gente ressignificou a educação escolar indígena e, hoje, graças a Deus, a gente pode notar nos alunos, e assim nas comunidades também, que se sentem protagonizados com isso.”

A Física e Mudanças Climáticas

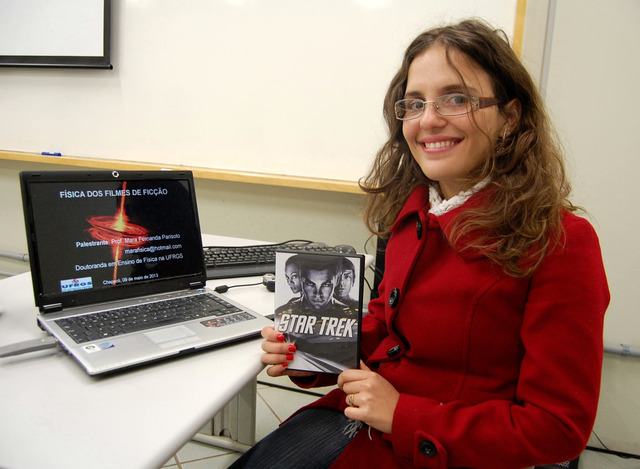

Estevão Fontes Olimpio, da etnia Koripako, e sua companheira Virgilia Aragua Almeida, do povo Tariano, falante de língua Nheengatu e da língua Tucano, fizeram também Licenciatura em Física e são professores na escola Estadual de Assunção, na comunidade de Assunção do Içana, na região do Rio Içana, município de São Gabriel da Cachoeira e Koripako. Em ambos há muito forte uma consciência integrada da humanidade com a natureza, tradições e ciência.

Para Estevão, o caminho para enfrentar as mudanças climáticas passa por uma aliança profunda entre a ciência ocidental e o conhecimento ancestral dos povos da floresta. “O conhecimento que a gente tem é um conhecimento que a gente traz de várias gerações, até hoje mantido com a gente, de como a gente preservar, principalmente, a nossa cultura, fortalecer a nossa cultura, viver a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso costume.”

Ele repete a palavra “respeito” como quem reforça um alicerce: respeito pela mãe terra; respeito pelas forças espirituais das matas; respeito pelos lugares sagrados, como a cachoeira, onde os ancestrais viveram, se originaram e onde o saber ainda pulsa.

Ao mesmo tempo em que observa os sinais das mudanças climáticas em seu território, Estevão reconhece o valor de conectar o saber dos antigos com as ferramentas do conhecimento acadêmico. “A questão da mudança climática, a gente aqui também já percebe muito na nossa região. Então, aliar isso ao nosso conhecimento, que é de preservar, de manter vivo, de manter a floresta em pé, com o conhecimento científico que a gente tem… fica uma interrogação grande. Mas é uma interrogação que a gente quer responder na prática.”

A fala de Estevão revela uma visão integrada do mundo. Ele não dissocia a ciência da espiritualidade, nem o conhecimento técnico do território. Ao contrário, propõe a união dessas forças. “Acho que a gente poderia encaixar esse conhecimento junto com o conhecimento científico para que a gente possa ter um meio de trabalhar isso com todos”, afirma. Para ele, o combate à crise climática não é tarefa só de especialistas, mas de todos os povos, especialmente daqueles que sempre souberam cuidar da terra com respeito e reciprocidade.

A espiritualidade que Estevão menciona não é simbólica: ela se manifesta nas matas, nas águas, nos ventos e nos cantos. “A gente respeita muito aqui na nossa região os lugares sagrados, por exemplo, a cachoeira. É um lugar muito sagrado pra gente. É um lugar onde a gente viveu, onde a gente se originou. Vivemos praticamente a nossa vida até hoje ali”, explica. Esses espaços são mais do que geográficos, pois são vínculos de pertencimento, territórios de memória e centros de equilíbrio ecológico.

Ele conhece bem sua região. Do Baixo ao Alto Içana, passando pelo Médio 1, Médio 2 e Ayari, as cinco microrregiões que compõem essa parte do noroeste amazônico formam uma cartografia viva, onde cada lugar tem nome, história e importância espiritual. Não se trata apenas de geografia, mas sim de uma cosmologia.

A urgência das mudanças climáticas torna esse conhecimento ainda mais necessário. “A gente já percebe muito isso hoje aqui na nossa região”, afirma ele, vivenciando o desmatamento, do calor mais intenso, das alterações nos ciclos das chuvas. Com isso, os povos indígenas sentem na pele o que muitas vezes só aparece como estatística em relatórios. Para Estevão, a resposta está em escutar a floresta, acolher a sabedoria dos antigos e abrir espaço para que a ciência reconheça outros modos de existir no mundo.

A Física e a Ancestralidade

Quando entrou no curso de Licenciatura em Física, Virgilia, do povo Tariano, descobriu que a física que encontrava nos livros não era uma novidade em sua vida. “Pra mim foi uma coisa que eu nunca ouvi, mas na verdade eu já estava vivendo a física da nossa tradição. A nossa cultura, o nosso conhecimento é uma física do nosso conhecimento.” Ao aprofundar os estudos acadêmicos, ela passou a fazer pontes entre o saber científico e os saberes ancestrais de sua aldeia no Rio Içana.

Ela acredita que arte, tradição e ciência não precisam ser caminhos separados. “Eu digo assim que nós também somos cientistas dentro da nossa cultura”, afirma. Para ela, a física da universidade e a física dos povos indígenas podem dialogar, se compreendermos que somos seres integrados à natureza e que a curiosidade, a observação e a busca por entender o mundo são universais. “Tudo que a gente veio trabalhando dentro das nossas curiosidades é uma física. Hoje eu trabalho com arte, arte eu busco a sua origem e faço o processo e eu transformo esse trabalho em uma arte de artesanato, né.”

Foi ao observar essa conexão entre sua cultura e os conteúdos da faculdade que Virgília sentiu o desejo de repassar esse entendimento às crianças e jovens de sua comunidade. “Eu tive essa oportunidade também de ter um conhecimento a mais, pra gente poder hoje estar também ajudando a juventude, a nova geração dentro da escola.”

Ela acredita que ensinar física às crianças indígenas é também ajudá-las a sonhar com possibilidades. “A física traz isso, né. Um pequeno, uma pequena folha, se você for ver, uma pequena folha simples, mas lá você vai dizer para a criança que essa folha, ela é uma folha redonda, que ela tem vários significados e talvez ela pode ser uma planta medicinal.”

Com sensibilidade e força, Virgilia mostra que a física não está apenas nos laboratórios ou nos livros, mas também no trançado das artes indígenas, nos ciclos da natureza e nas formas de cuidar do território. “A gente mostra a nossa origem, quantos povos nós temos, quantas línguas a gente fala, qual é a arte que a gente mostra para o mundo ver… a natureza, o meio ambiente, como que a gente vai cuidar da nossa natureza.”

Para ela, ensinar física é também fortalecer esse vínculo com a terra e o saber coletivo. “Falta muita coisa ainda pra gente mostrar o mundo da nossa realidade comparando com conhecimento que a gente estuda nos livros… Então a gente traz essa comparação com a cosmologia que a gente vive aqui na nossa realidade, na nossa comunidade.”

Quando se depara com a ideia ocidental de que a arte, a ciência e a espiritualidade devem ser compartimentadas, Virgínia responde com simplicidade e sabedoria: “É um só mesmo, porque quando a gente vê, a gente está só num mundo só. Tem vários ramos que você precisa entender que esses ramos também têm as suas origens e o futuro que a gente busca mostrar.”

O que move é o sagrado

Dzoodzo, que fez a entrevista enquanto estava a caminho de São Paulo para o comparecer ao Prêmio Jabuti Acadêmico na última terça-feira, fez um convite à sociedade brasileira, às universidades e aos institutos de pesquisa para colaborarem na inserção dos povos originários na ciência, destacando que eles estão começando a produzir artigos científicos sem, no entanto, deixarem de lado seus saberes tradicionais. “Nós estamos dispostos a colaborar nos debates, precisamos participar de espaços de tomada de decisão, precisamos também ocupar espaço, seja no mundo da escrita, nos artigos científicos, de começar a participar dessa discussão de conhecimento e de saberes. Eu faço esse convite para a gente fortalecer esses nossos laços, tanto em conhecer mais os territórios indígenas, assim como os indígenas cada vez mais também precisam conhecer o mundo não-indígena, principalmente nos espaços das universidades, institutos de pesquisa e, sobretudo, no campo da ciência”, diz Dzoodzo.

Se são exatamente nos territórios ocupados por povos originários os lugares onde a preservação ambiental é sagrada, porque não seria também na ciência um espaço importante para ressignificar o mundo em que vivemos? Não por acaso, Beto Guedes lembra que “tudo que move é sagrado”: “Sim, todo amor é sagrado / E o fruto do trabalho / É mais que sagrado / Meu amor!”

“Foi muito legal aprender com Estevam, Virgilia, Dzoodzo, Alfredo, Armínio, Carlos, Nelson… indígenas antenados com os conhecimentos científicos e profundamente integrados em seu ambiente natural e desafiador. E ver que o conhecimento de física pode fazer diferença!”, comemora Moreira. “Devemos responder ao convite que eles nos fazem, na voz de Dzoodzo, de buscarmos conexões e sinergias entre a ciência, a física, os conhecimentos que eles possuem e a possibilidade de mudar a realidade das condições de vida desses habitantes da Amazonia e de ajudar a preservar as florestas.”

Assista às entrevistas na íntegra

(Colaborou Roger Marzochi)